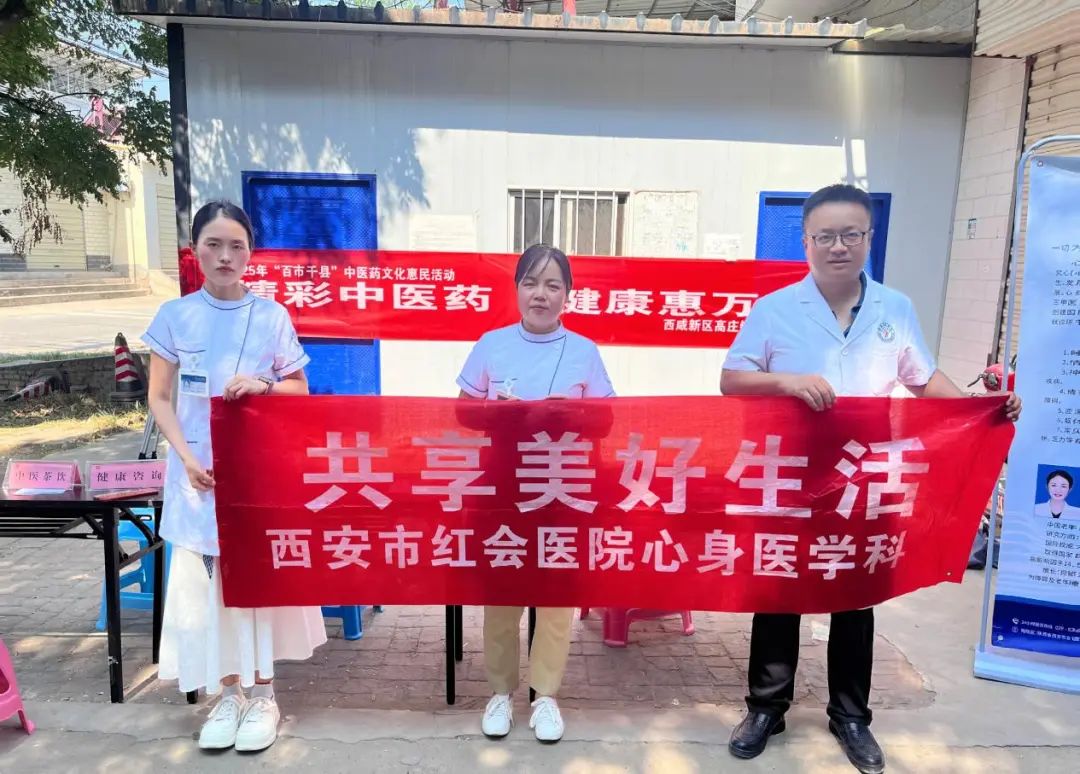

为提升居民健康意识,普及科学睡眠知识。8月1日,西安市红会医院心身医学科团队走进泾阳县阜下村,开展“服务于心 便民于行”主题义诊活动。

活动现场,医护人员为居民提供了免费睡眠心理评估、专家问诊、睡眠健康科普、血压测量等服务,并针对常见的睡眠问题给予专业指导,帮助大家树立正确的健康观念。

义诊现场,28岁的IT工程师小林前来咨询,小林长期依赖智能手环监测睡眠。每天醒来,他第一件事就是查看睡眠评分,一旦显示“深睡不足”或“睡眠质量低”,便会陷入焦虑,甚至影响工作状态。尽管实际睡眠时间达6-7小时,手环的数据却让他坚信自己“根本没睡着”。这种困扰促使他来到义诊现场寻求帮助。

实际上,小林的这种状况,是典型的“数据焦虑型假性失眠”的表现。

数据焦虑型假性失眠:是一种因过度依赖智能设备(如手环、手表)的睡眠监测数据,导致对睡眠质量的错误认知,进而引发焦虑、失眠感或睡眠感知障碍的现象。

一、典型表现:1.过度关注数据:每天醒来第一件事是查看睡眠评分,情绪受数据高低影响。

2.主观与客观不符:手环显示“睡眠质量差”,但实际睡眠时间正常(如≥6小时)。

3.恶性循环:越焦虑越睡不着,越睡不着越频繁查看数据。

二、如何摆脱数据焦虑失眠?教你5步科学调整方案

1. 停用睡眠监测设备(1-2周)

为什么?

智能手环的睡眠监测误差率可达30%,尤其是对浅睡眠的误判。

过度关注数据会强化“我没睡好”的错误认知,形成 “数据→焦虑→失眠”的恶性循环。

怎么做?

“电子斋戒”实验:停用手环/手表,改用主观睡眠评估(如:今早是否自然醒?)

移除卧室电子钟表,避免半夜查看时间加剧焦虑。

2.认知调整:打破“数据迷信”

常见错误认知:

深睡<15%=失眠

没做梦=没睡着

科学替代思维:

睡眠不是考试,无需追求满分

即使手环显示“清醒”,实际可能已处于浅睡眠

3. 行为干预:重建健康睡眠习惯

刺激控制疗法:

只在困倦时上床,若20分钟未入睡,立即起床做单调活动(如读纸质书)。

不在床上玩手机/工作,强化“床=睡眠”的关联

放松训练:

4-7-8呼吸法(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒)

渐进性肌肉放松(从脚趾到头部逐步放松)

4. 优化睡眠环境与作息

环境调整:

保持卧室黑暗、安静、凉爽

睡前1小时远离蓝光(手机、电脑)

规律作息:

固定起床时间(即使周末)

避免白天补觉(午睡≤30分钟)

5. 必要时寻求专业帮助

专业治疗选择:

认知行为疗法(CBTI):纠正错误睡眠观念

短期药物辅助,需专业医生指导

三、自测信号若符合≥4项,可能存在数据焦虑型假性失眠:

每天分析睡眠数据超30分钟

认为"没数据=不知道睡得好不好"

为优化数据提前2小时上床

实际睡眠与自我感知差距≥2小时

此次义诊活动让居民在家门口就能享受专业的睡眠指导,受到了居民群众的一致好评,下一步,医院将持续以居民需求为导向,开展更多形式丰富的便民活动。为居民提供便捷、优质的医疗服务,用实际行动守护百姓健康。

院内新闻

红会医院以“防促结合”持续参与“369赶大集”获社区授誉

2026-01-22西安市红会医院提醒:雪天路滑,防摔伤是头等大事!

2026-01-08寒假招募丨儿童青少年脊柱侧弯与不良体态“医学矫正”冬令营

2025-12-05国家宪法日

2025-11-28进修学习丨西安市红会医院2025年秋季进修班圆满结业

2025-11-28换届启新程 质控聚合力丨西安市医学装备质量控制中心换届成立暨质控沙龙成功举办